从乡间麦田到国际T台!这是莱州草辫的指尖“魔法秀”!

莱 州 草 辫

穆 杉 史伟艳 郑 诺

一

草编是以含有柔韧纤维的草本植物为原料编织的实用品、工艺品及其技艺。由于原料廉价易得,制作简便,草编的分布十分广泛,且种类繁多、各具特色,既有实用性又有艺术性,为人们生产生活不可或缺的物品。

莱州草辫,又称莱州草编,流行于山东莱州一带。2008年,莱州草辫与大名草编、徐行草编、沐川草龙、湖口草龙等“草编”一起作为传统美术(民间美术)项目入选第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

莱州草辫以产地命名。莱州,古称掖县,为民政部、中国地名标准化委员会、中国地名学会命名的“千年古县”。“掖”之名始于战国,掖县于公元前203年始置。新中国成立后,掖县先后属山东西海专区(1949-1950年)、莱阳专区(1950-1958年)、烟台专区(1972-1983年)、烟台市(1983年至今),1988年撤掖县置县级莱州市。

莱州草辫历史悠久。1500多年前,莱州沙河镇一带的农民受发辫的启示,用麦秆编结成“人”字形辫子。当地人称之为“掐草辫”。后来,人们又把草辫加工成具有各种纹理结构和花样的草编制品。莱州草辫属草编,故又名莱州草编;又因莱州曾称掖县,莱州草辫(编)也叫掖县草辫(编)。

用麦秆制作草帽的产业肇始于英国。据文献记载,“距今三百五十年前,即十六世纪之中叶,苏格兰女王择配法王至法兰西,行经今德国所属之罗陵州,见农人戴有麦秆辫所制之帽,爱其轻巧而适用。于千五百六十二年,归苏格兰时,特偕罗陵州之制麦秆辫帽者,同回祖国。欲以麦秆工业,传播于国人。但其实国人不甚措意此业,学习仿制者甚少,故未几即见废弃。其后女王之子继承英王,克绍母志,竭力奖励。于是麦秆制帽之业,盛行于全国上下矣。妇女以其轻便美观,尤为爱用。斯时盖当十七世纪之初年也。嗣后交通日便,旋即传播邻邦。麦秆制帽,遂为欧洲之一重要工业。”(《麦秆辫图说》,汪祖元编辑,商务印书馆民国六年十二月初版,第2-3页)17世纪后半叶,英国率先发展草辫业。18世纪初,草辫业传入其他欧洲国家和美国。

随着1861年烟台开埠,草辫生产在莱州很快形成产业,沙河镇的草辫质量最优,产量最大。《现代中国实业志》(上)说:“吾国草帽缏原属于妇女手工业,故编法染色,不及意、瑞等国,而价格低廉,则冠各国。如以各产地之品质言之,山东沙河镇所产,均为披草缏,品质优良,手工精巧,非他处所能及”“吾国在最初草帽缏输出时,其种类计百以上,今则只有两种:一为圆草辫,一为扁草辫。其出产地以山东旧登莱两属为最盛,河南次之。山东帽缏占全国产额十之七,而掖县之沙河镇则占山东全省三分之二。咸丰初年,始有出口,输出港以烟台为总汇,后青岛开港,烟台之势渐分,输出额初时甚微,递年增加。在宣统年间为极盛,计达关平银一千零二十九万三千余两。”(杨大金编、颜白贞校,商务印书馆民国二十七年三月初版,第1004、1015页)《莱州市志》记载,莱州草辫“明代经直隶,豫州等地在国内传播,鸦片战争后,成为我国最早进入西方市场的商品之一”“十九世纪中叶,鲁省辫商云集沙河,坐庄收购,由烟台青岛装船外运。仅三五年间,沙河便成为全国草辫生产出口的中心”。

是时的草辫生产销售模式为农民生产、私营辫庄、外国洋行收购、出口,或由商贩收购卖给出口商出口。

随着草辫业的发展,沙河镇出现了一些专门经营草辫的私营商号,如大珍珠村的“四大中和”,张家村的“通聚”,西杜家村的“汇昶”“恒祥”等。外国的商号有日本的“三井”,英国的“怡和”“太古”,德国的“禅臣”,法国的“永兴”等。

劈草刀(扩草刀)

19世纪末,许多西方的草辫编法和花样传入我国,西方商人常带来自己设计的样品找中国人照样制作,再定价收购。花样辫由此兴起,逐渐形成两千多个式样。1896年,湖广总督张之洞在湖北创办草辫业,专门请莱州艺人前去传艺。20世纪初,莱州草辫艺人发明了劈草刀,劈草辫的制作由此开始。劈草刀又叫扩草刀,用来将麦秆劈成宽窄不同的细条。当时,“沙河白”“沙河黄”“沙河锯条”“莱州花”等中国草辫“四大名品”均为莱州人所创,其品质之优为意大利的“正草黄”、日本的“劈草货”所不及。1915年,在美国旧金山举办的首届巴拿马太平洋万国博览会上,“四大名品”参展并获特别奖,被誉为“世界最优质的草帽辫”。

沙河白

莱州花

沙河锯条

1914年7月一战爆发为山东草辫业由盛到衰的转折点。战前,沙河全镇有辫庄五六十家,年集散1.5万担,占青岛草辫出口的14.3%。一些沙河辫商还向青岛扩展业务,设立辫行,出现了沙河帮包揽青岛草辫贸易的局面。战争开始后,青岛、上海等地草辫价格从每包30元降至6元。后来,沙河商人在青岛设立的16家辫行仅存5家,沙河的辫庄减至20家。

20世纪二三十年代,军阀混战严重影响了草辫业的发展。“七七事变”爆发不久,莱州沦陷,对外贸易被日本垄断,莱州草辫业遭重创,各私营辫庄几乎全部停业,各国商号也被日本人强行关闭,草辫生产和出口几乎停滞。1937年,掖县从事草辫业的妇女从10年前的2万人减至八九千人。到1949年,山东全省的草编出口额仅为20万元。

二

莱州草辫制品的生产主要工序:

选料。第一步“选草”。草辫的主要原料为麦秆,但不是所有的麦秆都可以作原料,只有麦秸挺拔柔韧的“了麦”“红麦”等品种的麦秆才能作原料。将这部分麦秆选出称为“选草”。第二步“闯草”。即将选出的麦秆用铡刀铡去根部,然后一把一把地戳整齐,铡掉麦穗,梳去乱叶,绑成小捆。第三步“掰草”。即掰去麦秆上的草裤。第四步“剔草”。即将麦秆按粗细分成一、二、三等。对于玉米皮,则选择中层皮,这层皮韧性、弹性好,纤维软硬适度。

选草

闯草

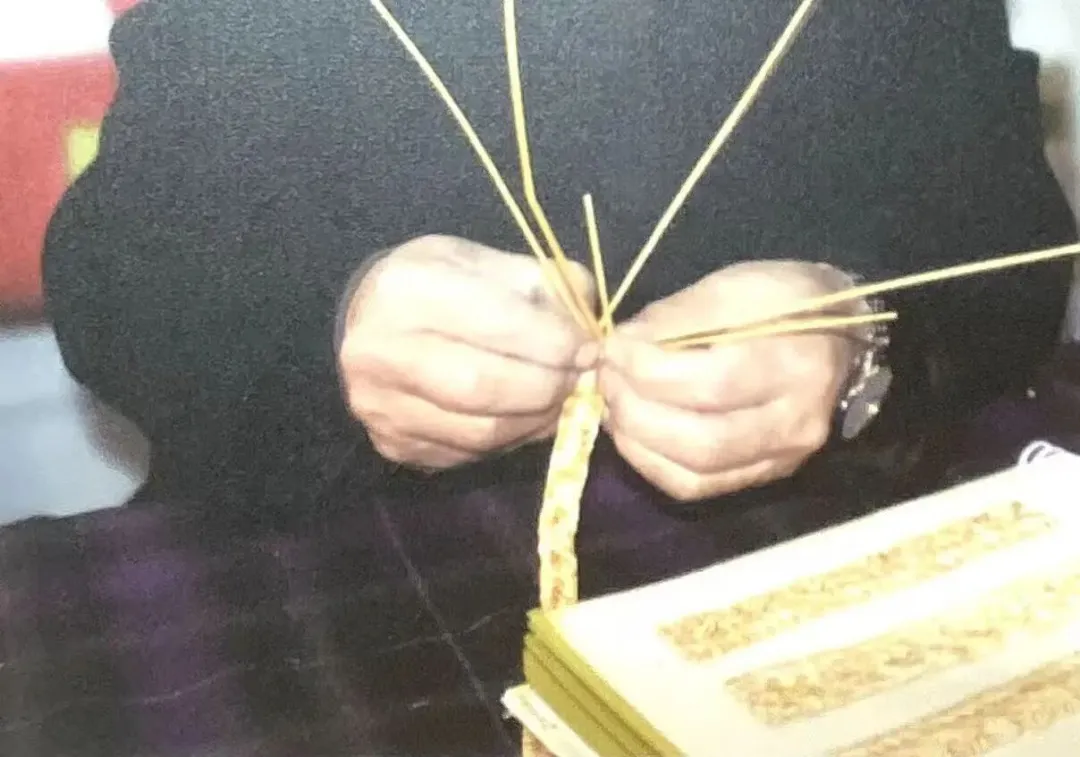

掐草辫。莱州草辫分为“囫囵草辫”和“扩草辫”。“囫囵草辫”为用整根的麦秆编结成的草辫,“扩草辫”则先用用劈草刀(扩草刀)将麦秆劈成宽窄不同的细条,再编结成辫子。掐草辫时,拇指掐正面,食指掐反面。通过压、挑使麦秆上下左右交结成具有不同纹理和花样的辫子。

劈草(扩草)

掐草辫

三股辫、四股辫、五股辫、七股辫

颜色处理。草本植物的主要成分是纤维素,有的含有黄褐色木质素和矿物质灰粉,编结好的草辫呈色不一。这就需要进行颜色处理。一种方式是“熏白”,也叫“熏辫子”,将草辫放入大缸,点上硫黄密封熏蒸。另一种是“漂白”,即用双氧水、漂白粉等将草辫漂染成白色。此外,还有“染辫子”,即将草辫染成五颜六色。染色使用的染料多为天然颜料,一般以植物颜料为主,也有矿物颜料。染色前,先将草辫放入染槽内,注满清水,加温浸泡一定时间,再把水放干。染色时,将颜料投入水中,待它充分溶解后,将浸泡过的草辫放入水中搅拌均匀,煮半小时后捞起,漂洗、晾干。

染槽

上述颜色处理方法也常用于原料处理。很多草辫需要先将原料进行“熏白”“漂白”及染色再进行编结。

草辫编成后,再根据设计要求,编织成各式各样的草辫制品。编织是草辫最基本的方法,“编”是用一根或几根草辫编结成无明显经纬的制品;“织”要先立经,再编纬。

三

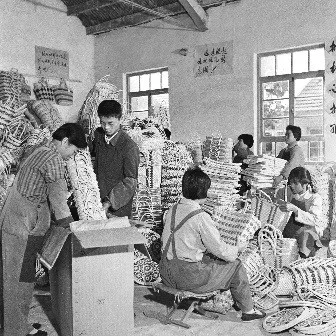

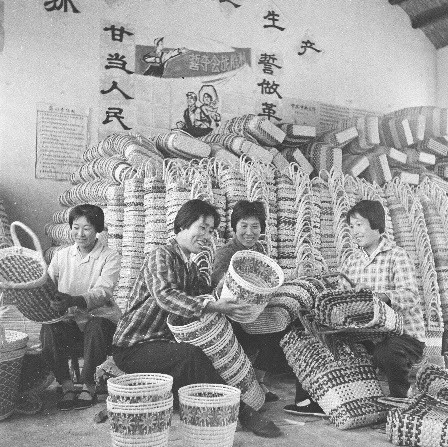

新中国成立后,莱州草辫业迎来大发展,沙河益新草辫厂、掖县育新草辫厂相继建立。以掐草辫为业的妇女遍及莱州乡村,草辫成为许多农村家庭的主要经济来源。全国各地的草编从业人员都到莱州学习技艺。1957年后,草编的原料由单一的麦秆发展为以玉米皮为主兼有其他草纤维材料。1965年,用玉米皮编织的地席打入国际市场。20世纪70年代后,麦秆贴画问世。麦秆贴画吸收了油画、工笔画技艺,颇受贴画爱好者和收藏家喜爱。

莱州妇女居家掐草辫

莱州妇女在草编厂制作草编制品

改革开放后,莱州草辫业迎来新发展。20世纪90年代以来,莱州草艺品生产紧跟国际市场需求,产品不断创新,由原来的单一草编发展到藤编、条编、绳编、混编、皮草合编,产品畅销港澳、日韩、东南亚、欧美,出口额居全国草艺品行业之首,成为“中国最大草制工艺品出口基地”。

麦草贴房

草编盒

用玉米皮编织的桌凳

用玉米皮编织的几案、蒲团

随着产业规模的扩大,莱州草辫的工艺水平也不断提高。1981年,莱州草辫产品获全国出口包装设计一等奖;1983年,莱州麦草贴盒获中国工艺美术百花奖优秀设计二等奖,玉米皮茶具、礼品包装在国家经委和中国包装协会共同举办的包装评比会上获优秀包装产品奖,玉米皮草制品获轻工部“优质产品”称号。

2005年,中国工艺美术协会授予莱州市“中国草艺品之都”称号,这是山东省第一个县级工艺美术特色区域荣誉称号。2008年,莱州草辫入选山东省第一批省级非遗和第二批国家级非遗。此举给莱州草辫产业及从业人员以极大鼓舞。

杨玉兴教学生掐辫子

杨玉兴,1952年生,莱州市平里店镇贾邓杨家村人,国家级非物质文化遗产项目莱州草辫国家级代表性传承人。1986年9月,杨玉兴以皮革、合成革、草辫为原料制作的提篮获中国工艺美术百花奖优秀设计一等奖,同时获8项国家专利,其中1项获山东省首届优秀专利项目奖。1988年,他制作的“平编高档桌垫”获中国工艺美术百花奖优秀设计二等奖,“折叠野餐桌”“娃娃挂件”分别获中国工艺美术百花奖优秀设计一等奖和山东省省级奖项。

郑金波在研究草辫花样

郑金波,1957年生,莱州市平里店镇郑家村人,莱州草辫山东省省级代表性传承人。他挖掘、收集、整理民间草编技艺编写成《中国草编工艺技法》,收集整理十八世纪莱州花样草辫样品实物120件,各种草辫老物件50多件,所带8名徒弟中2人成为烟台市市级传承人。他设计的草编服装曾获中国工艺美术百花奖新产品设计一等奖。

周学玉在掐草辫

周学玉,1965年生,莱州市沙河镇人,草辫高级培训师,致力于将传统草辫技艺与现代艺术相结合,研究设计制作的草编文创工艺品,先后获省级、市级金奖、一等奖、二等奖30多项。2016年,她创办山东田野草根工艺品有限公司,培训农村妇女学习掌握莱州草辫技艺,帮助她们居家就业,公司生产的产品远销欧盟、东南亚等地。

原广宗在制作草编制品

原广宗,1973年生,莱州市土山镇东登村人,莱州草辫山东省省级代表性传承人。原广宗自幼爱好草辫技艺,从业25年来,多次参加非遗文创设计大赛并获奖,其作品《你若安好我便绽放》曾获2020年中国特色旅游商品大赛铜奖。

莱州草辫是莱州人民在千百年来生产生活实践中创造的非物质文化遗产,是莱州人民勤劳、智慧的结晶。今天,莱州草辫依然有着广泛的群众基础,它既是一项产业,也是一门技艺,在工业化和快节奏中,不但没有湮灭,反而焕发出新的活力。这一切,来自人们的热爱和坚守。

鲁公网安备 37068302000292号

鲁公网安备 37068302000292号